コンデンサの極性とは?種類ごとの有無や逆接による影響を解説

2025年11月2日更新

この記事を書いた人

大手メーカー「コマツ」、「オムロン」などで7年間、アナログ回路エンジニアとして設計・評価業務に従事。

ECU、PLCなどのエレキ開発経験を多数持つほか、機械商社での就労経験も有する。

株式会社アイズ運営の機電系フリーランスエンジニア求人情報「FREEAID」専属ライターとして、

機電分野の知識と実務経験を活かし、専門性の高い記事執筆を行っている。

コンデンサの極性とは?

コンデンサの極性とは、コンデンサに流せる電流の方向を示すため、端子に付けられたプラス(+)とマイナス(-)の表示のことです。電解コンデンサなど一部のコンデンサにのみ付けられています。極性と逆に電流を流すとコンデンサの破損につながることから、接続時には必ず守るべき特性として広く知られています。

コンデンサに極性が存在する理由

コンデンサに極性が存在する理由は、「性能を高めるために電流の方向を制限したため」です。そもそもコンデンサは、両端に電圧が印加された際、電荷を蓄積してエネルギーを一時的に保有する受動部品です。金属板を平行に並べ、間に誘電体を入れるだけというシンプルな構造なので、本来はどちらの端子に電圧を印加しても変化はありません。

しかし、製品として使われるコンデンサは、サイズを抑えながら性能を高められるようさまざまな工夫が施されています。その中で、一部のコンデンサでは、電流を流す方向を限定することで性能を上げる方法を取ったことから、電流の方向を指示する必要が生じました。そのため、「極性」という概念を作ることで、間違いが起きないよう指示を行うようにしています。

コンデンサの種類と極性の有無

それでは、コンデンサのうちどの種類が極性を持っているのでしょうか。主なコンデンサの種類と、極性の有無を下記の表で示します。

| コンデンサの種類 | 極性の有無 |

|---|---|

| アルミ電解コンデンサ | あり |

| タンタルコンデンサ | あり |

| 導電性高分子コンデンサ | あり |

| 電気二重層コンデンサ | あり |

| フィルムコンデンサ | なし |

| セラミックコンデンサ | なし |

アルミ電解コンデンサを始め、静電容量が大きいコンデンサは基本的に極性を有していることが分かります。

コンデンサの極性の見分け方

続いて、コンデンサの極性の見分け方を説明しましょう。まずリード部品の場合は、リードの長さが陽極側と負極側で異なり、陽極側の方がリードが長くなっていることで見分けられます。

同様に、パッケージに色やマークを付けることで極性を見分けられるようになっています。種類と部品構造ごとの見分け方は以下の通りです。

| 土日だけ稼働の場合 | フルで稼働した場合 |

|---|---|

| アルミ電解コンデンサ (リード部品) | 色が薄く、マイナス(-)のマークが付いている側が負極 |

| アルミ電解コンデンサ (実装部品) | パッケージが黒色に塗りつぶされている方の端子が負極 |

| タンタルコンデンサ (リード部品) | 本体にプラス(+)のマークがついている側が陽極 |

| タンタルコンデンサ (実装部品) | パッケージが黄土色に塗りつぶされた方が陽極 |

極性の原理と逆接時に生じる問題

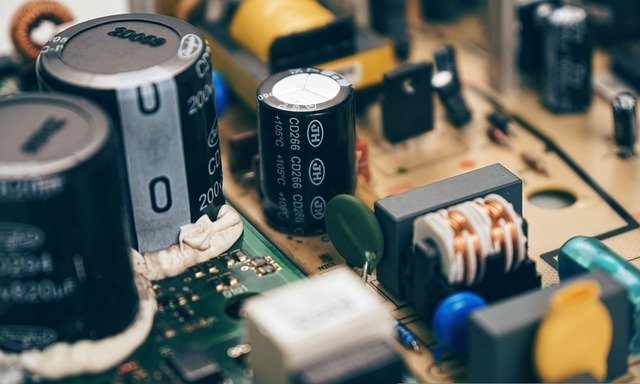

それでは、実際に極性を持つコンデンサにおいて、逆接を行うとどのような問題が起きるのでしょうか。最も一般的なアルミ電解コンデンサを例に、極性を持つ原因と逆接時の問題について説明します。アルミ電解コンデンサは、陽極・負極にアルミニウムを使用し、電解液を満たした構造となっています。陽極は酸化アルミニウムの酸化膜に覆われており、酸化膜が誘電体として機能します。

酸化膜は絶縁体なので、陽極と電解液間に電流が流れずコンデンサとして機能するのですが、実は電圧を逆にかけると、酸化膜の絶縁が破れて電流が流れてしまうのです。この現象は弁反応と呼ばれており、電解液から生じた水素イオンが酸化膜を通り抜けることが原因だと言われています。

弁反応によってコンデンサ内で電流が流れると、内部の水分が加水分解を起こし、ガスが発生するため、様々な問題が発生します。コンデンサの容量が小さくなるほか、ガスによってコンデンサが膨張し、最悪の場合破裂することもあり得るでしょう。他のコンデンサも内部構造こそ異なりますが、同様に不具合が発生するため、コンデンサの逆接は非常に危険です。製造時に極性を間違えないような工夫を必ず行いましょう。

設計時には目視確認が必要

コンデンサの極性を間違えた場合、年月とともにダメージが蓄積していき、年単位での性能低下、寿命の減少を招くことになります。逆に言うと、ほとんどの場合はすぐに不具合が生じることはないため、製造時は品質検査で問題が出ることが少なく、見逃しがちになります。

そのため、設計時には性能確認を行うだけでなく、コンデンサの極性にミスがないか必ず目視で確認することが重要です。また、製造時に一目で極性の配置が伝わるようにするなど、製造時に問題が生じにくいような配慮も必要といえるでしょう。

まとめ

今回は、コンデンサの持つ極性について、極性を持つ理由と種類別の違い、逆接時に発生する問題点などについて解説しました。極性は、アルミ電解コンデンサなどの静電容量が多いコンデンサに存在し、コンデンサに流す電流の向きを指定する意味があります。

コンデンサの極性を間違えて使うと、性能や寿命を大きく縮めてしまい、爆発などを起こす原因にもなるため、設置を間違えないようにする工夫が必要です。また、コンデンサの種類ごとで極性を示すマークも異なるため、違いに注意しましょう。

この記事の運営元:株式会社アイズ

「アウトソーシング」「ビジネスソリューション」「エンジニアリング」「ファクトリーオートメーション」の4つの事業を柱に、製造業やICT分野の課題解決を力強くサポートします。

フリーランスの機電系エンジニア求人情報サイト「FREE AID」を運営しています。

機電系求人はこちら

機電系求人はこちら

設計技術者(樹脂、金属部品)

- 単価

40~50万円

- 職種

- 機械設計

- 詳細を見る

FPGAの設計開発:電気電子設計

- 単価

70~80万円

- 職種

- 電気電子設計

- スキル

- ・FPGA論理設計、RTLコーディング、論理検証環境構築、論理検証・RTLコード:VHDL・論理検証ツール:Siemens製Questa/ModelSIM

- 地域

- 東京

- ポイント

- #高単価

- 詳細を見る

UI画面の設計業務:電気電子設計

- 単価

64〜万円

- 職種

- 開発

- 電気電子設計

- スキル

- 必要スキル: ・電源回路は複数回経験し、設計動作確認など、一人でもある程度やるべきことが分かる。 ・数十頁のデータシートを読み、要求仕様(タイミング/電圧など)が理解できる ・その他左記の回路の種類の中で、回路設計の実務経験が1回以上ある。 ・回路修正ができる(半田付け、ジャンパー処理)

- 地域

- 関西

- ポイント

- #業務委託#駅近

- 詳細を見る

【急募】工作機械メーカーにおける自社製品の制御設計

- 単価

40~50万円

- 職種

- 電気電子設計

- スキル

- 基本的なPCスキル産業用機械・装置の電気設計経験

- 地域

- 山梨県

- ポイント

- #業務委託

- 詳細を見る