ペルチェ素子とは?原理やメリット・デメリットを徹底解説!

2025年8月25日更新

この記事を書いた人

大手メーカー「コマツ」、「オムロン」などで7年間、アナログ回路エンジニアとして設計・評価業務に従事。

ECU、PLCなどのエレキ開発経験を多数持つほか、機械商社での就労経験も有する。

株式会社アイズ運営の機電系フリーランスエンジニア求人情報「FREEAID」専属ライターとして、

機電分野の知識と実務経験を活かし、専門性の高い記事執筆を行っている。

ペルチェ素子とは?

ペルチェ素子とは、電流を流すことにより、熱を片方の面から逆側の面に移動させる素子のことです。

引用:日本ミック株式会社

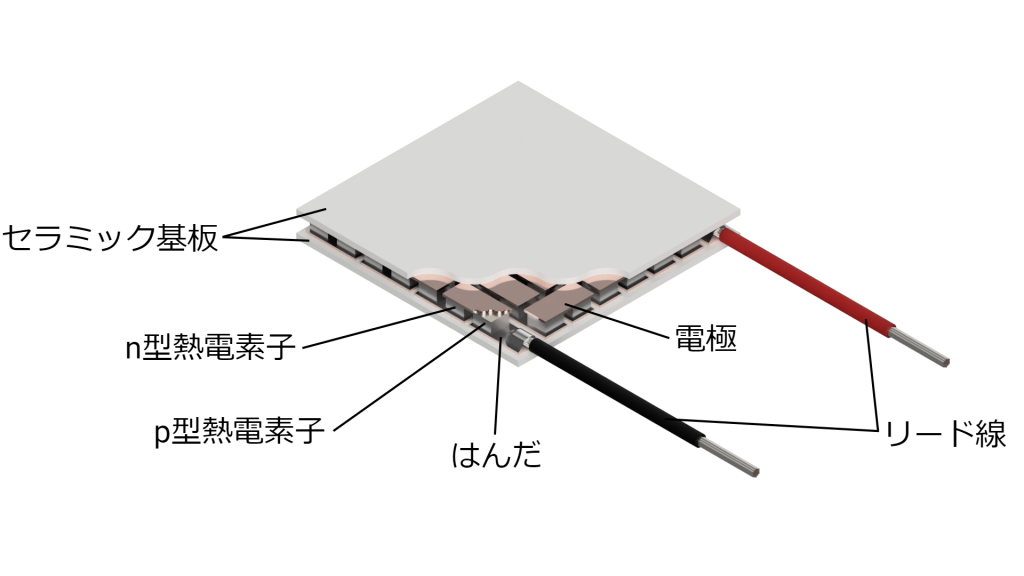

ペルチェ素子は、内部に多数の半導体素子(熱電素子)と2種類の金属電極が並んだ、板状の形をしています。フランスの物理学者、ジャン=シャルル・ペルチェが発明した「ペルチェ効果」を用いており、電流さえ流せば通常の熱の流れに逆らって強制的に熱を移動させられるのが特徴です。小規模な加熱・冷却システムを効率的に動かせることから、冷蔵庫や電子機器の冷却装置などに活用されています。

ペルチェ素子の原理

引用:小松製作所

ペルチェ素子の詳しい構造と原理について解説します。ペルチェ効果は2種類の金属を直列接続して電流を流すと、金属の接合部分で熱の移動が生じる現象として発見されました。そのため、ペルチェ素子も基本的には金属に端子を付けるだけで動作します。しかし現在は、このペルチェ効果を増幅させるため、2枚の金属板の間にP型、N型半導体を挟みこみ、π型の構造としたものが一般的になっています。

このような構造となっているのは、P型、N型半導体それぞれのエネルギー準位が金属と異なるからです。例えば、N型半導体は金属よりもエネルギー準位が高いため、金属からN型半導体に電子が移動する際は、エネルギーを吸収して金属の温度を下げます。一方、N型半導体から金属に電子が移動する際は、必要なエネルギーが少ないので電子がエネルギーを放出し、金属の温度が上がります。

同様に、P型半導体は金属よりエネルギー準位が低いので、N型半導体と逆の現象が起きます。つまり金属からP型半導体に電子が移動すると放熱、P型半導体から金属に電子が移動すると吸熱を行います。

このように、各半導体でペルチェ効果を増幅するよう働くので、半導体を入れると、より効率的に吸熱・放熱を行えます。ちなみに、π型構造となっているのは、効率やコスト面を考慮した結果、最も効率が良いためであり、ほとんどのペルチェ素子はこの構造を採用しています。

ペルチェ素子のメリット

続いて、他の加熱・冷却方式と比べた際の、ペルチェ素子のメリットを解説します。

小型・軽量で使いやすい

ペルチェ素子は金属と半導体を組み合わせるだけで作れるため、小型・軽量の製品を作りやすいのが特徴です。直流電流を流すだけで動作し、特別な電源設備も必要ないので手軽さにも定評があります。さらに、コンプレッサーなどを使った熱交換システムと比べると、運転時の騒音や振動などが発生しないのもメリットです。手軽に加熱・冷却を行いたい場合にはペルチェ素子が最適だといえるでしょう。

安全性が高く長寿命

ペルチェ素子は金属と半導体の電気的特性を活用しているため、化学物質などを使う必要がありません。エアコンのように有害なガスが漏洩する心配もないので、安全性が高く環境への悪影響もないのがメリットです。また、機械的な動作を行わないことから、破損などの心配がいらないという特徴もあります。排熱によって素子が高温になり、劣化が生じる点には注意が必要ですが、ヒートポンプなどと比べると長期間にわたって利用できるでしょう。

放熱・吸熱を切り替えられる

ペルチェ効果は可逆的な反応で、電流を逆に流すと熱の移動も逆方向になります。そのため、ペルチェ素子は電流を反転させるだけで、加熱と冷却の両方の用途に使用できます。状況に応じて加熱・冷却を切り替えたい場合なら、ペルチェ素子を使うのが便利です。

ペルチェ素子のデメリット

簡単で使いやすいメリットを持つペルチェ素子ですが、その分デメリットも多くあります。ここからは、ペルチェ素子の主なデメリットを紹介します。

大規模なシステムには向かない

エアコンのようなヒートポンプ式の熱交換システムでは、冷媒を圧縮・膨張させることで周囲の熱を集め、移動させるため、大規模になるほど効率が良くなる特徴を持っています。一方、ペルチェ素子は電力で熱を移動させるので、規模が大きくなるのに比例して消費電力も大きくなります。そのため、冷蔵庫のように小さな空間であればペルチェ素子の方が効率的ですが、一定以上の規模で加熱・冷却を行いたい場合は、ペルチェ素子は向いていません。

冷却能力が弱い

ペルチェ素子は冷却能力が弱く、数十度以上の温度差が必要な用途には使えないことも短所です。ペルチェ素子で冷却能力を上げようとすると、大きな面積の素子を使い、大電流を流さなければなりません。しかし、電流を増やすと熱損失も比例して増えるほか、両面の温度差があるほど熱伝導で温度がもとに戻ろうとするので、冷却能力を増やすほど効率が悪くなります。そのため、現実的には20~30℃程度の温度差が製品利用での限界になると言われています。

放熱管理が大変

ペルチェ素子を冷却用途で用いる場合、排熱側の放熱管理が大変なのも欠点です。排熱側には冷却分の熱と、電流を流した分の熱が発生するため、ある程度の冷却性能を持たせると、排熱が非常に大きくなります。放熱が不十分で熱がたまってしまうと、冷却効率が低下するだけでなく、逆に装置が加熱されたり、ペルチェ素子自体が破損したりする可能性もあります。そのため、ヒートシンクやファンなどを使った適切な放熱設計が必須となります。

ペルチェ素子の用途

最後に、ペルチェ素子がどのような所で使われているか紹介しましょう。まず、最も身近で使われているのは冷蔵庫です。家庭用の冷蔵庫はもちろん、ウォーターサーバーやワインセラーなど、小型の冷蔵システムにはほとんどペルチェ素子が使われています。

また産業用では、電子デバイスの温度管理に数多くのペルチェ素子が使われています。特にICなどの電子部品や監視カメラ、計測用の光学デバイスなどの冷却に用いられることが多く、熱暴走の抑制や検出ノイズの低減に大きな役割を果たしています。他にも医療機器やウェアラブル機器に使われるなど、多岐にわたる用途でペルチェ素子が活用されています。

まとめ

今回は、ペルチェ素子の原理や特徴、用途などを紹介しました。ペルチェ素子は、金属と半導体を組み合わせ、電気を流すことで熱交換を行う素子のことです。構造が簡単で使いやすい反面、ヒートポンプ式などと比べると電力効率は低いので、小型の冷却システムで主に採用されています。欠点も多くあるものの使い勝手のよい素子であり、近年でも多くの製品が販売されているので、使用を検討している場合は性能をより詳しく調べてみて下さい。

当サイトFREE AIDは、機電系を始めとしたエンジニアのフリーランス専門求人を扱っています。

→機電系フリーランスエンジニア求人はこちら

また、フリーランスエンジニアとして働きたい方に合った案件探しや専門アドバイザーの活動サポートも無料で行っています。

→フリーランス無料支援に興味がある方はこちら

この記事の運営元:株式会社アイズ

「アウトソーシング」「ビジネスソリューション」「エンジニアリング」「ファクトリーオートメーション」の4つの事業を柱に、製造業やICT分野の課題解決を力強くサポートします。

フリーランスの機電系エンジニア求人情報サイト「FREE AID」を運営しています。

機電系求人はこちら

機電系求人はこちら

設計技術者(樹脂、金属部品)

- 単価

40~50万円

- 職種

- 機械設計

- 詳細を見る

FPGAの設計開発:電気電子設計

- 単価

70~80万円

- 職種

- 電気電子設計

- スキル

- ・FPGA論理設計、RTLコーディング、論理検証環境構築、論理検証・RTLコード:VHDL・論理検証ツール:Siemens製Questa/ModelSIM

- 地域

- 東京

- ポイント

- #高単価

- 詳細を見る

UI画面の設計業務:電気電子設計

- 単価

64〜万円

- 職種

- 開発

- 電気電子設計

- スキル

- 必要スキル: ・電源回路は複数回経験し、設計動作確認など、一人でもある程度やるべきことが分かる。 ・数十頁のデータシートを読み、要求仕様(タイミング/電圧など)が理解できる ・その他左記の回路の種類の中で、回路設計の実務経験が1回以上ある。 ・回路修正ができる(半田付け、ジャンパー処理)

- 地域

- 関西

- ポイント

- #業務委託#駅近

- 詳細を見る

【急募】工作機械メーカーにおける自社製品の制御設計

- 単価

40~50万円

- 職種

- 電気電子設計

- スキル

- 基本的なPCスキル産業用機械・装置の電気設計経験

- 地域

- 山梨県

- ポイント

- #業務委託

- 詳細を見る