マイコンとは?パソコンとの違いや基本的な仕組み、機能などをわかりやすく説明!

2025年6月22日更新

この記事を書いた人

大手メーカー「コマツ」、「オムロン」などで7年間、アナログ回路エンジニアとして設計・評価業務に従事。

ECU、PLCなどのエレキ開発経験を多数持つほか、機械商社での就労経験も有する。

株式会社アイズ運営の機電系フリーランスエンジニア求人情報「FREEAID」専属ライターとして、

機電分野の知識と実務経験を活かし、専門性の高い記事執筆を行っている。

家電など、身近な電化製品の説明で「マイコン」という単語を聞いた方は多いのではないでしょうか。マイコンはパソコンと名前は似ていますが、見た目や機能が少し異なります。今回は、そんなマイコンの仕組みや機能など、基本的な内容をお伝えします。

マイコンとは

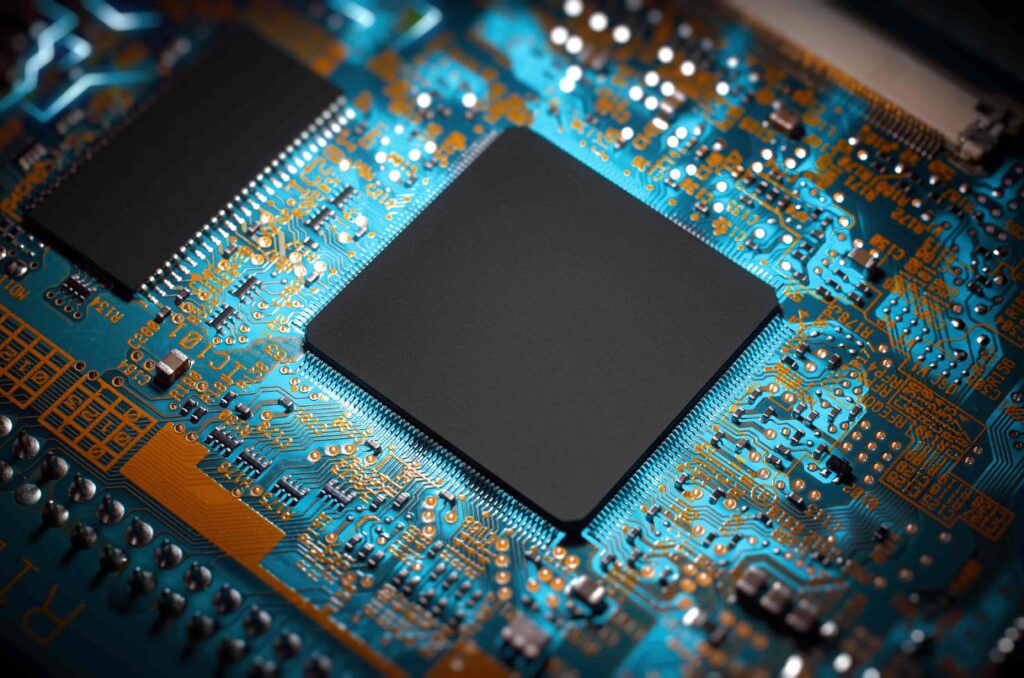

マイコンとは、「マイクロコントローラ」「マイクロコンピュータ」などを略した和製英語です。パソコンなどに使われるLSIなど、コンピューターの一部の部品を指しています。そもそもマイコンは、半導体が小型化しICが生まれた頃に登場した名称です。昔は真空管を使って非常に大規模なコンピューター(電子計算機)が作られていましたが、トランジスタが登場して一気に小型化が進みました。

半導体チップ内部に大量のトランジスタを作るICやLSIなども登場し、以前と比較して非常に小さいコンピューターが出来たため、「マイクロコンピュータ」という表現が使われるようになったのです。

マイコンとパソコンの違い

パソコンは、「個人が所有するコンピューター」という意味のパーソナルコンピューターを略した単語です。マイコンがコンピューターの一部の部品を指すのに対し、パソコンは完成したコンピューターのことを指します。

ただ、パソコンが登場した頃は、性能が低く価格も高かったことから、日本では費用の安いマイコンを搭載した基板を輸入し、組み立てるのが一般的でした。そのため、パソコンよりも先にマイコンという単語が普及し、一時はマイコンがコンピューター全般を指す言葉として使われていました。

パソコンの大量生産に伴うコストの低下によって、現在の意味に変わっていきましたが、世代によっては未だにパソコンのことを「マイコン」と呼んでいる場合もあります。

マイコンが使われる理由

家電を始めとしたさまざまな機器にとって、マイコンは今や欠かせない存在となっています。なぜマイコンが使われるのか、その理由をお伝えします。

小型化できる

最も大きな理由は、マイコンの導入により電子回路を小型化できることです。マイコンは集積回路なので、トランジスタを始め、さまざまな部品が大量に内蔵されています。従来は大量の電子部品が必要でしたが、マイコンによって部品数を一気に減らせることから、設計の簡略化と基板サイズの小型化が実現できるようになりました。

マイコンの微細化は加速度的に進んでいるため、スマートフォンのような小型の電子機器でも、非常に充実した機能が得られるようになっています。

汎用性が高い

一つのマイコンをさまざまな用途で使える汎用性の高さも、マイコンの特徴です。マイコンは、組み込みソフトウェアを書き換えることで処理内容を自由に入れ替えられるようになっています。従来は、機能を変えるためにハードウェアの設計変更が必要だったため、マイコンの登場によって設計変更が圧倒的に容易になり、電子機器の開発期間も非常に短くなりました。

また、1種類のマイコンを幅広い用途で使えるようになった分、大量生産が可能となり、マイコンの値段が安価になったことも見逃せないメリットです。

マイコン内部の構成

マイコンはCPU、メモリ、入出力機能などの周辺機器によって成り立っています。それぞれの要素が持つ機能について解説します。

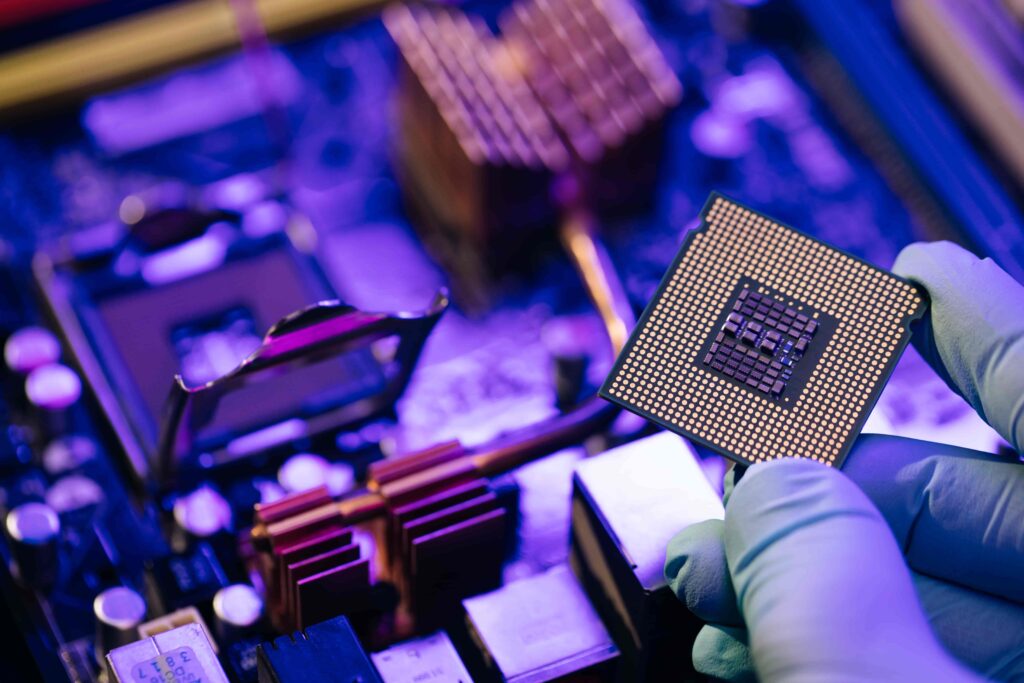

CPU

CPUは「Central Proccessing Unit」の略で、マイコンの脳となる演算装置です。外部機器やメモリーなどから受け取ったデータを制御・演算し、求めたい情報を手に入れるために使われます。CPUの性能はコア数やクロック周波数、扱えるビット数などで決まります。ただ、実際の性能は机上で把握するのが難しいため、実際に試作して性能を確かめるか、余裕をもって高性能な製品を選定するのが一般的です。

メモリ

命令の内容や、演算した結果を記憶するために使われるのがメモリです。高速に動作できる主記憶(RAM)と電源を消してもデータが残る補助記憶装置(フラッシュROM)に分かれており、CPUとバスで接続され様々な情報をやりとりしています。

メモリは蓄積できるデータ量が決まっています。プログラムの量によって扱うデータ量は変わるので、後のプログラム変更や追加に対応できるよう、余裕を持って製品を選ぶことが重要です。

入出力機能

マイコンは単体で動くだけでなく、さまざまな外部機器を接続して動きます。外部機器と接続してデータの入出力を行うのが入出力機能です。外部機器は種類ごとにデータをやり取りする規格が異なるため、以下のような周辺回路をマイコン内部に搭載することで各種通信方式に対応しています。

| 機能名 | 機能の内容 |

|---|---|

| GPIO(General Purpose Input/Output) | 汎用的なデジタル入出力を行うポートで、スイッチによる機能のON/OFFや設定変更、LEDの点灯などに使われる。 |

| ADC(Analog to Digital Converter) | センサーなど物理量の入力、モーターやバルブなどへの出力を行うため、CPUが扱えるデジタル信号に変換する機能。 |

| PWM制御 | ブザーなどの接続用として、デジタル信号のON/OFFデューティ比を制御し、疑似的なアナログ信号を出力する機能。 |

| LCDコントローラ | 液晶ディスプレイへの描画を行うために使う出力。 |

| シリアル通信 | 外部機器と様々なデータを送受信するために使われる通信方式。I2C、SPI、UARTを始め、イーサネットやUSB、HDMIなども含まれる。 |

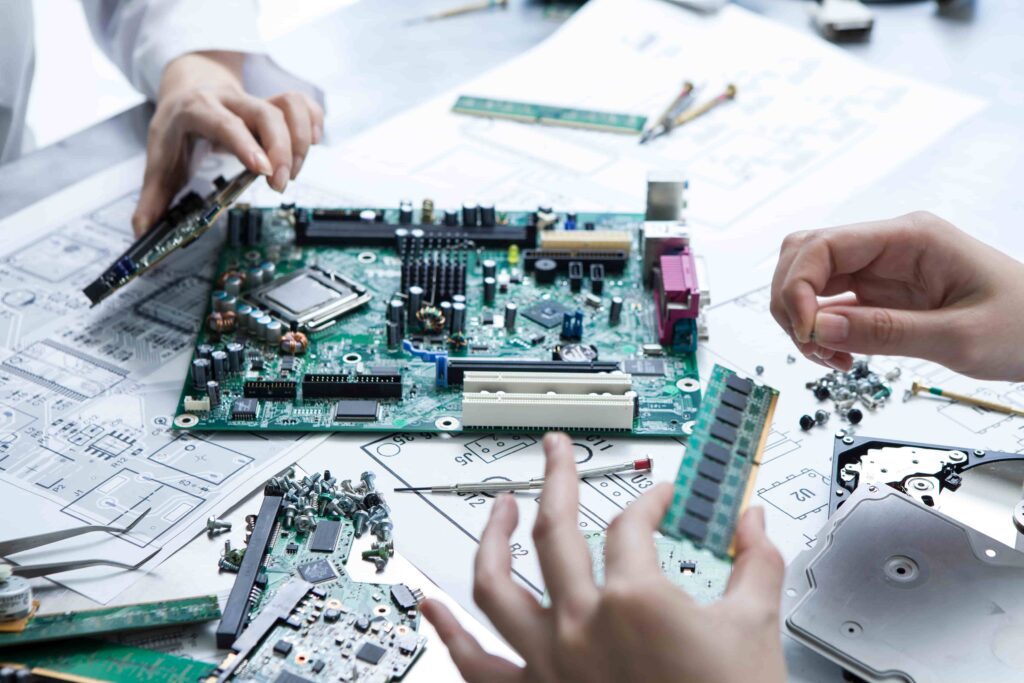

マイコンと開発環境

マイコンは組み込みプログラムによって様々な機能を持ちますが、プログラムを設計するには開発環境が欠かせません。開発環境には主に「プログラマ」「エミュレータ」「デバッガ」の機能が搭載されています。それでは、各機能の役割について解説していきましょう。まず、プログラムはパソコンで作り「プログラマ」を通してフラッシュロムに書き込みます。プログラマは書き込み動作を行えるだけでなく、パソコンで作った言語をマイコンが理解できるよう変換する機能が付いています。

書き込みが終わったら、正常に動作するかを確かめる必要がありますが、その際に用いるのが「エミュレータ」です。エミュレータは、マイコンが接続される予定の外部機器を模倣して、実際に接続しなくとも通信が正常に行えるか確かめられるツールです。また、初回のテストで不具合なく動作することはほとんどないため、「デバッガー」を用いてバグを発見し、都度修正を行って最終的なプログラムを作っていきます。

このように、開発環境はプログラム設計の利便性を大きく向上してくれるメリットがありますが、マイコンのメーカーごとで互換性がないという注意点があります。メーカーごとに開発環境を整える必要があるため、今後の製品開発を見据えてラインナップの多いメーカーを選ぶことも重要です。

まとめ

今回は、マイコンとは何か?という基本的な内容をわかりやすくお伝えしました。マイコンはコンピューターの基幹となる部品を集めて、一つのチップや基板にした電子部品のことです。CPUやメモリー、外部機器との通信機能を持ち、組み込みプログラムを入れることで幅広い電子機器の制御を実現します。電子工作用でもさまざまなマイコンや開発環境が販売されているので、より詳しく理解したい方はご自身で試してみてはいかがでしょうか。

この記事の運営元:株式会社アイズ

「アウトソーシング」「ビジネスソリューション」「エンジニアリング」「ファクトリーオートメーション」の4つの事業を柱に、製造業やICT分野の課題解決を力強くサポートします。

フリーランスの機電系エンジニア求人情報サイト「FREE AID」を運営しています。

機電系求人はこちら

機電系求人はこちら

設計技術者(樹脂、金属部品)

- 単価

40~50万円

- 職種

- 機械設計

- 詳細を見る

FPGAの設計開発:電気電子設計

- 単価

70~80万円

- 職種

- 電気電子設計

- スキル

- ・FPGA論理設計、RTLコーディング、論理検証環境構築、論理検証・RTLコード:VHDL・論理検証ツール:Siemens製Questa/ModelSIM

- 地域

- 東京

- ポイント

- #高単価

- 詳細を見る

UI画面の設計業務:電気電子設計

- 単価

64〜万円

- 職種

- 開発

- 電気電子設計

- スキル

- 必要スキル: ・電源回路は複数回経験し、設計動作確認など、一人でもある程度やるべきことが分かる。 ・数十頁のデータシートを読み、要求仕様(タイミング/電圧など)が理解できる ・その他左記の回路の種類の中で、回路設計の実務経験が1回以上ある。 ・回路修正ができる(半田付け、ジャンパー処理)

- 地域

- 関西

- ポイント

- #業務委託#駅近

- 詳細を見る

【急募】工作機械メーカーにおける自社製品の制御設計

- 単価

40~50万円

- 職種

- 電気電子設計

- スキル

- 基本的なPCスキル産業用機械・装置の電気設計経験

- 地域

- 山梨県

- ポイント

- #業務委託

- 詳細を見る