半田(はんだ)クラックとは?生じる原理や検査方法などを解説!

2025年4月20日更新

この記事を書いた人

大手メーカー「コマツ」、「オムロン」などで7年間、アナログ回路エンジニアとして設計・評価業務に従事。

ECU、PLCなどのエレキ開発経験を多数持つほか、機械商社での就労経験も有する。

株式会社アイズ運営の機電系フリーランスエンジニア求人情報「FREEAID」専属ライターとして、

機電分野の知識と実務経験を活かし、専門性の高い記事執筆を行っている。

電子回路を扱っていると、不具合の一つとして時々登場する「半田(はんだ)クラック」。名前は聞いたことがあるものの、不具合の詳細を知らない方もいるのではないでしょうか。そこで本記事では、はんだクラックの原因や検査方法などをわかりやすく解説します。

半田(はんだ)クラックとは

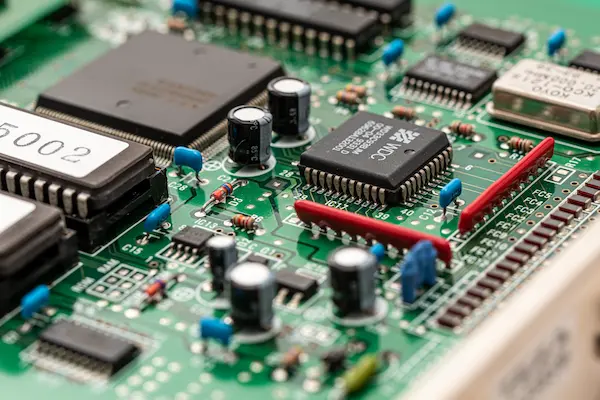

はんだクラックとは、電子回路に部品を固定・導通させるはんだにひび割れが入る現象のことです。ひび割れによってはんだが電気的に導通しなくなるため、電子回路の故障や不具合の原因となります。特に環境配慮として最近多用されている鉛フリーはんだは硬くて脆く、クラックが発生しやすいというデメリットがあり、特に注意すべき問題として対策が行われています。

半田(はんだ)クラックが生じる原因

続いて、なぜはんだクラックが生じるのかについて解説します。

熱膨張によるクラック

最も一般的に生じるのが、熱膨張によって生じるクラックです。電源周りに使われる部品やICなどは、駆動時の消費電流によって部品温度が急激に上昇します。するとはんだも熱膨張によって膨張・収縮を繰り返すため、長期間使用していると金属疲労が生じクラックにつながります。特にプリント基板や電子部品との接合部は、はんだと基板・部品との膨張率の違いによって物理的なストレスが掛かりやすいので、クラックが生じやすいです。

基板の反りによるクラック

プリント基板は温度変化によって反ったりたわんだりするため、その応力がはんだに掛かることで、クラックにつながる場合もあります。特に製造時のリフロー工程では260℃以上の高温で熱するため反りが大きくなりやすく、製造時の初期不良につながりやすいです。基板の反りは様々な要因で生じるため対策は難しいですが、層構造や銅箔パターンの形状、部品配置などを見直す必要があります。

振動や応力によるクラック

プリント基板に振動や応力などが掛かる環境では、物理的な力によってはんだクラックが発生します。特に自動車など常時振動が掛かる環境では、はんだが金属疲労を起こしてひび割れることが多いです。そのため、過酷な条件での衝撃試験や振動試験などを行い、クラックが生じないことを確認する必要があります。また、コネクターなど頻繁に応力がかかるような部品についてもクラックが生じやすいので、部品を固定するといった対策が必要です。

引け巣が悪化することによるクラック

鉛フリーはんだを使っている場合は、はんだが冷えて固まる時に「引け巣」と呼ばれる細かな空洞が発生しやすいです。この引け巣は非常に小さな空洞なので通常は悪影響を及ぼさないですが、熱衝撃や振動などによって引け巣が成長し、クラックにつながる可能性があります。引け巣ははんだ付け後の冷却時に発生し、冷却条件を変えることで抑制できるため、はんだが脆くなりやすい時は対策が必要となります。

半田(はんだ)クラックを見分ける方法

このように、様々な要因で発生するはんだクラックですが、発生したクラックは非常に細かいので、目視で見つけるのは難しいという問題があります。どのように見分ければ良いのか、その方法についても紹介します。

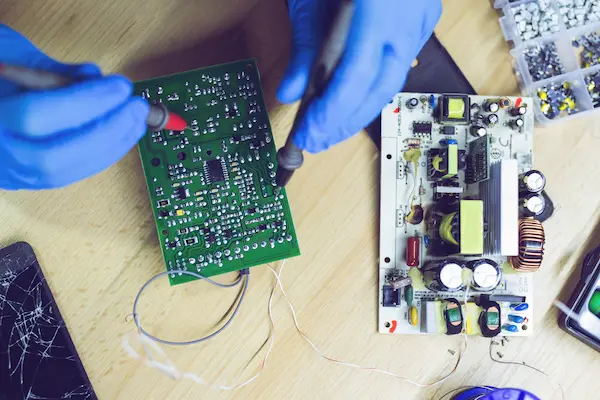

導通チェック

最も単純に行えるのが、テスターなどを用いた導通チェックです。特に抵抗まわりのクラックであれば、簡単にクラックの有無が判定できるでしょう。ただ、コンデンサやICなどでは抵抗値での導通チェックが行えないので、使えるシーンは限定されます。

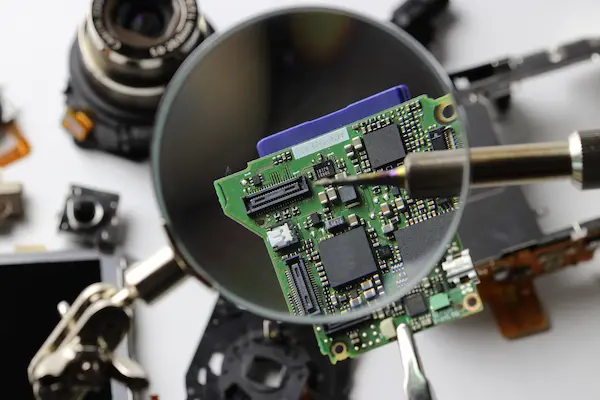

顕微鏡による目視

クラックの確認をより詳細に行いたい場合は、顕微鏡を使って検査を行うのが効果的です。クラックの形が非常によくわかるので、不具合の原因調査ができ対策が容易になります。ただ、表面以外ははんだや基板を切って破壊検査を行わなければならないので、難易度が高くなります。

X線CTによる検査

X線CTを活用したはんだクラックの検査も一般的です。物体を透過して検査できる非破壊検査なので、不具合品を壊すことなく何度でも検査が行えます。また、BGAパッケージなどで故障場所が分かりづらい場合でもクラックを発見できます。一方、断面的な検査は行えない分クラックの有無や形状が判別しにくく、撮り方に工夫しなければならない難しさがあります。

半田(はんだ)クラックは発火の原因にも

なお、はんだクラックは故障の原因として広く知られていますが、特に大電流が流れる回路においてはスパークが発生し、火災につながる可能性にも注意しなければなりません。件数こそ非常に少ないですが、航空機器や家電などで火災が発生した実例もあります。そのため、はんだの品質については必ず確認し、明らかな問題がないことを確かめておきましょう。

半田(はんだ)クラック以外の不具合にも注意

ここまではんだクラックの問題点について解説しましたが、はんだに関する不具合には、クラック以外にも様々な種類があるため注意しなければなりません。特に、リフロー時にはんだ量が適切でないと、はんだブリッジやはんだボールが生じて短絡故障を引き起こします。また、はんだフラックスが適切に塗布されていないといもはんだになったり、はんだ内部にボイドが発生したりする原因にもなります。

まとめ

今回は、電子回路の不具合として良く発生するはんだクラックについて解説しました。はんだクラックとは電子部品とプリント基板を固定し、導通させるはんだにひび割れが生じ、断線してしまう現象のことです。クラックは熱による負荷を始め、基板の反りや振動など様々な原因で生じるため、発生しないように気を配り、対策を行っておく必要があります。他にもはんだボールやボイド、ブリッジなどはんだ周りには様々な不具合があるので、電子回路を量産する際は合わせて注意しておきましょう。

フリーランス×機電系エンジニア!高単価求人はこちら ▶

この記事の運営元:株式会社アイズ

「アウトソーシング」「ビジネスソリューション」「エンジニアリング」「ファクトリーオートメーション」の4つの事業を柱に、製造業やICT分野の課題解決を力強くサポートします。

フリーランスの機電系エンジニア求人情報サイト「FREE AID」を運営しています。

機電系求人はこちら

機電系求人はこちら

設計技術者(樹脂、金属部品)

- 単価

40~50万円

- 職種

- 機械設計

- 詳細を見る

FPGAの設計開発:電気電子設計

- 単価

70~80万円

- 職種

- 電気電子設計

- スキル

- ・FPGA論理設計、RTLコーディング、論理検証環境構築、論理検証・RTLコード:VHDL・論理検証ツール:Siemens製Questa/ModelSIM

- 地域

- 東京

- ポイント

- #高単価

- 詳細を見る

UI画面の設計業務:電気電子設計

- 単価

64〜万円

- 職種

- 開発

- 電気電子設計

- スキル

- 必要スキル: ・電源回路は複数回経験し、設計動作確認など、一人でもある程度やるべきことが分かる。 ・数十頁のデータシートを読み、要求仕様(タイミング/電圧など)が理解できる ・その他左記の回路の種類の中で、回路設計の実務経験が1回以上ある。 ・回路修正ができる(半田付け、ジャンパー処理)

- 地域

- 関西

- ポイント

- #業務委託#駅近

- 詳細を見る

【急募】工作機械メーカーにおける自社製品の制御設計

- 単価

40~50万円

- 職種

- 電気電子設計

- スキル

- 基本的なPCスキル産業用機械・装置の電気設計経験

- 地域

- 山梨県

- ポイント

- #業務委託

- 詳細を見る