MOSFETとは何?動作原理や用途、使い方を解説!

2025年6月14日更新

この記事を書いた人

大手メーカー「コマツ」、「オムロン」などで7年間、アナログ回路エンジニアとして設計・評価業務に従事。

ECU、PLCなどのエレキ開発経験を多数持つほか、機械商社での就労経験も有する。

株式会社アイズ運営の機電系フリーランスエンジニア求人情報「FREEAID」専属ライターとして、

機電分野の知識と実務経験を活かし、専門性の高い記事執筆を行っている。

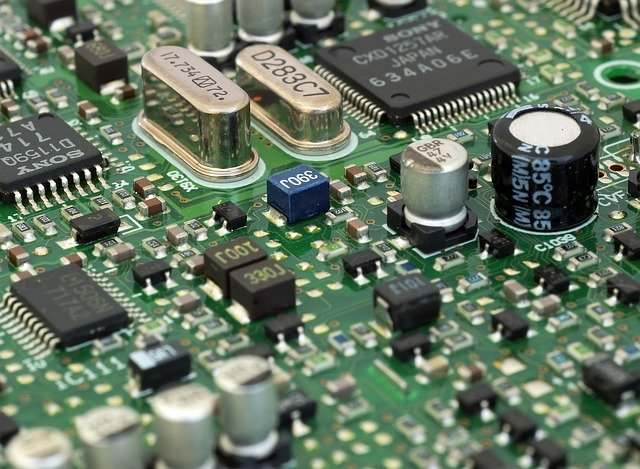

今や回路設計には欠かせない存在となったMOSFET。名前はよく聞くけれど、どんな強みがあり、どんな場面で使えばいいのか知らない方も多いのではないでしょうか。そこで本記事では、MOSFETの使い方を学びたい方に向けて、MOSFETの原理や特徴、バイポーラトランジスタとの違いなどを解説します。

MOSFETとは

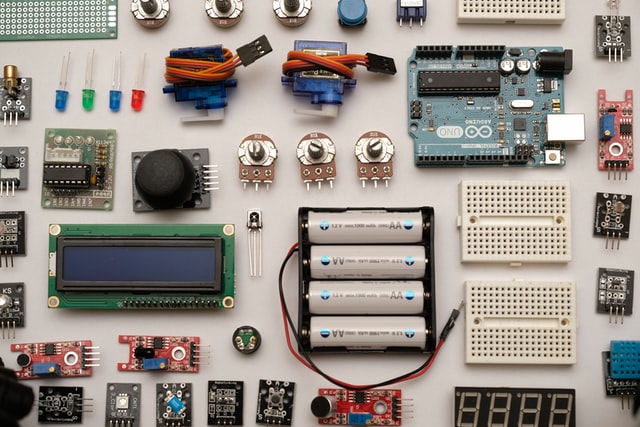

MOSFETは、金属酸化膜半導体(MOS)と電界効果トランジスタ(FET)を組み合わせた言葉で表現されるトランジスタです。「ゲート端子に印加される電圧をもとにスイッチ動作を行う」という特徴を持っており、スイッチング速度の速さ、リーク電流の少なさ、小型化の容易さなどから、主流のトランジスタとして幅広く使われています。なお、最もよく使われるトランジスタとして「バイポーラトランジスタ」もありますが、MOSFETとはそれぞれ長所・短所が異なるので、状況に応じた使いわけが行われています。

MOSFETの用途

次に、MOSFETがどのような用途で使われているかを簡単に解説します。

スイッチ回路

MOSFETで最も多く使われるのがスイッチ回路です。マイコンの出力などをゲート-ソース間で分圧するだけで簡単に作れます。メカニカルリレーなどでは10ms単位で遅延が発生しますが、MOSFETは動作が速いため、マイクロ秒単位の遅延で済むことから、遅延を抑えたい場合に重宝されます。

小型化によってIC内部のハイサイドスイッチなどにも多用されているほか、ONし続けていても無駄な消費電流がほぼ発生しないため、バイポーラトランジスタよりも使われることが多いです。ただし、MOSFETは電圧が大きいほど損失が大きいので、高電圧の場合はIGBTなどを活用したほうがよいでしょう。

増幅回路

MOSFETを増幅回路として使う方法も一般的です。増幅回路も、ゲートにマイコン出力などの入力を接続し、ソース-ドレイン間に電流源をつなぐシンプルな構成で作れます。MOSFETの場合、バイポーラトランジスタと違いゲート電圧の値に比例して出力電流が決まるので注意が必要です。増幅率は相互コンダクタンスで表現され、グラフから読み取れるので、グラフをもとに最適な電圧値を設計しましょう。

MOSFETの原理

続いて、MOSFETの原理を簡単にお伝えします。MOSFETは一般的なトランジスタと同様に「NPN」または「PNP」の形で、P型・N型半導体を組み合わせた構造をしています。MOSFETには3つの端子が接続されており、PNP接続の両端にある電流を流すための端子を、ソース(マイナス側)、ドレイン(プラス側)と呼びます。さらに、ドレイン-ソース端子の間、絶縁層を挟んだ先にゲート端子が配置されています。

ドレイン-ソース間は、通常は組合せ構造により「N→P」の経路があるため、電流は流れません(スイッチOFFの状態)。しかし、ゲートに電圧を印加すると、ゲートを起点に電界が発生し、半導体の特性に変化が生じます。NPN型であれば、ゲート-ソース間にプラスの電圧を印加することで電界が発生し、P型半導体内部の電子が電界に引き寄せられてゲート近傍に集中し、ゲート近傍のみがN型半導体に入れ替わります(これを反転層といいます)。

すると、N→P構造によってせき止められていた電流が反転層を通って流れるようになり、ドレイン-ソース間の抵抗が無くなります。このような構造によって、ゲートに電圧を印加することで、ドレイン-ソース間の電流をスイッチのようにON/OFFできるようにしています。

バイポーラトランジスタとの違い

MOSFETの原理についてお伝えしましたが、バイポーラトランジスタとはどのような違いがあるのでしょうか。その最も大きな違いは「電圧制御」と「電流制御」の差です。MOSFETはゲート電圧から生じる電界によってスイッチをON/OFFするため、ゲート電流は流れません。電流に依存せず、電圧でスイッチの制御を行えることから、電圧制御と呼ばれます。

一方、バイポーラトランジスタは、ベース-エミッタ間に電流を流すことで生じた電子の流れを使い、本来はN→P構造によって流れないはずのコレクタ-エミッタ間電流を誘発させる構造になっています。電流がスイッチONのきっかけとなり、ベース-エミッタ間の電流量に比例してコレクタ電流値が決まることから、電流制御と呼ばれます。

この原理の違いにより、MOSFETとバイポーラトランジスタの特性は大きく変わるので、トランジスタを選定する際には、原理の違いを念頭において選ぶようにしましょう。

MOSFETの利点・メリット

MOSFETは、動作原理の違いにより、バイポーラトランジスタにはないメリットがあります。ここでは、MOSFETの主な利点を3つお伝えします。

ゲート電流による損失が発生しない

最も大きな利点は、バイポーラトランジスタに比べて消費電流が少なくなることです。バイポーラトランジスタの場合は、ベース-エミッタ間電流を増幅してコレクタ-エミッタ間の電流を流す原理なので、どうしてもベース-エミッタ間電流をゼロにはできず、常に無駄な電流消費が発生していることとなります。

しかし、MOSFETの場合は電圧制御なので、ゲートは絶縁されており、ゲートから流れる電流がほぼゼロとなることから、余計な損失が発生しません。特に電源投入のタイミング制御など、常にトランジスタをONしている回路の場合は差が大きくなるため、少しでも損失を減らしたい場合はMOSFETを採用すると良いでしょう。

スイッチング速度が速い

MOSFETは、バイポーラトランジスタよりスイッチング速度が速いのも特徴です。トランジスタの製品ごとに特性は大きく変わり、過去には動作速度が遅い課題もありましたが、現在はMOSFETの方が総じてスイッチング速度は速くなっています。バイポーラトランジスタの場合は、少数キャリアの移動によって遅延が発生してしまい、さらなる速度向上は難しいので、スイッチングによる遅延を抑えたい場合はMOSFETを利用するのがおすすめです。

小型化が容易

MOSFETは小型化が容易という利点も持っています。バイポーラトランジスタは、その構造上小型化に限界があり、アナログ回路の小型化や集積化を妨げていました。しかし、MOSFETの登場によってアナログ回路の集積化が実現したため、特に小型化が重要な分野では、MOSFETは欠かせない存在となっています。もちろんデジタル回路においてもCMOSなどに使われており、デジタル・アナログ共に回路の小型化に貢献しています。

MOSFETの短所・デメリット

MOSFETの利点についてお伝えしましたが、原理の違いによる短所も同様に存在します。続いては、主なデメリットを3つお伝えします。

耐圧性能を上げるとオン抵抗も増える

MOSFETの場合、耐圧性能を上げるとオン抵抗も増えるため、高電圧の回路に使うと損失が増えるデメリットがあります。耐圧を上げるにはドレイン側の半導体を分厚くする必要がありますが、その分半導体層が分厚くなり不純物の濃度が下がるため、抵抗(ドリフト抵抗)が増えるためです。

バイポーラトランジスタの場合はコレクタ-エミッタ間の飽和電圧が電圧降下となるため、MOSFETのように耐圧とトレードオフの関係になることはありません(バイポーラトランジスタの場合、耐電圧を上げると増幅率が減少します)。そのため、高電圧回路にはバイポーラトランジスタを使うのが一般的です。

静電気に弱い

MOSFETはゲート端子に印加される静電気に弱いという短所も持っています。ゲート端子は酸化膜によりドレイン、ソース端子と絶縁されています。そのため、ゲート電圧に印加した静電気の逃げ場がなくなり、酸化膜を破壊してしまうのです。バイポーラトランジスタの場合は各端子が絶縁されておらず、ベース-エミッタ間の抵抗によって静電気が吸収されるため、圧倒的に静電気への耐性は強くなります。

増幅率が低い

トランジスタには、入力電流を増幅して出力する「増幅回路」としての使い方もありますが、MOSFETはバイポーラトランジスタより増幅率が低くなります。MOSFET の増幅率は「相互コンダクタンス(gm)」で表現されるのですが、この数値は10倍程度が多く、バイポーラトランジスタの増幅率(100倍以上)と比べると低くなる傾向があります。増幅率の高いMOSFETも一部例外として存在するものの、一般的にはバイポーラトランジスタが増幅回路として利用されます。

MOSFETの選定でチェックすべき特性

最後に、MOSFETを選定する上で確認すべき特性について紹介します。

絶対最大定格

絶対最大定格とは、電圧や温度など、部品が「絶対に超えてはならない」条件のことを指します。ドレイン・ソース端子間の耐圧やゲート絶縁耐圧といった電圧定格を始め、ドレイン・ソース端子間の定格電流、チップの温度定格や許容損失といった内容が含まれます。部品を選ぶ際には、一定の安全マージンを考慮することで、絶対に定格を超えないようにする必要があります。

電気的特性

MOSFETの性能を確かめるには、電気的特性を確認する必要があります。MOSFETの場合、MOSFETがONした際の抵抗値である「オン抵抗」と、各端子間の「容量成分」が重視されます。オン抵抗は上述したように耐圧とトレードオフの関係にある特性なので、使用電圧や想定されるノイズ電圧に耐えつつ、オン抵抗ができるだけ低い製品を選ぶ必要があります。

容量成分では、ゲートを充電するために注入しなければならない電荷量を示す「ゲート総電荷量」が特に重要です。この電荷量はMOSFETをONするために生じる損失や、ONするまでにかかる時間と直結するため、値は小さい方が好ましくなります。

パッケージサイズ

パッケージサイズは、その名の通りMOSFETのパッケージの大きさや形状を示します。サイズが大きいほど絶対最大定格や電気的特性は良くなる傾向にありますが、その分実装面積が必要になり基板サイズの増大につながるので、性能とサイズのバランスを取って製品を選ぶ必要があります。

まとめ

今回は、MOSFETのことを学びたい方に向けて、基本的な原理やバイポーラトランジスタとの違い、使い方をお伝えしました。MOSFETは電圧駆動のトランジスタで、リーク電流の少なさ、スイッチング速度の速さ、小型化の容易さから、スイッチ回路や増幅回路など、数多くの電子回路で利用されています。

オン抵抗の高さ、増幅率の低さなど、バイポーラトランジスタと比べると長所・短所がそれぞれあるため、特性の違いを把握して最適なトランジスタを使うようにしましょう。

当サイトFREE AIDは、機電系を始めとしたエンジニアのフリーランス専門求人を扱っています。

→機電系フリーランスエンジニア求人はこちら

また、フリーランスエンジニアとして働きたい方に合った案件探しや専門アドバイザーの活動サポートも無料で行っています。

→フリーランス無料支援に興味がある方はこちら

この記事の運営元:株式会社アイズ

「アウトソーシング」「ビジネスソリューション」「エンジニアリング」「ファクトリーオートメーション」の4つの事業を柱に、製造業やICT分野の課題解決を力強くサポートします。

フリーランスの機電系エンジニア求人情報サイト「FREE AID」を運営しています。

機電系求人はこちら

機電系求人はこちら

設計技術者(樹脂、金属部品)

- 単価

40~50万円

- 職種

- 機械設計

- 詳細を見る

FPGAの設計開発:電気電子設計

- 単価

70~80万円

- 職種

- 電気電子設計

- スキル

- ・FPGA論理設計、RTLコーディング、論理検証環境構築、論理検証・RTLコード:VHDL・論理検証ツール:Siemens製Questa/ModelSIM

- 地域

- 東京

- ポイント

- #高単価

- 詳細を見る

UI画面の設計業務:電気電子設計

- 単価

64〜万円

- 職種

- 開発

- 電気電子設計

- スキル

- 必要スキル: ・電源回路は複数回経験し、設計動作確認など、一人でもある程度やるべきことが分かる。 ・数十頁のデータシートを読み、要求仕様(タイミング/電圧など)が理解できる ・その他左記の回路の種類の中で、回路設計の実務経験が1回以上ある。 ・回路修正ができる(半田付け、ジャンパー処理)

- 地域

- 関西

- ポイント

- #業務委託#駅近

- 詳細を見る

【急募】工作機械メーカーにおける自社製品の制御設計

- 単価

40~50万円

- 職種

- 電気電子設計

- スキル

- 基本的なPCスキル産業用機械・装置の電気設計経験

- 地域

- 山梨県

- ポイント

- #業務委託

- 詳細を見る